Der Flughafen Leipzig/Halle steht an der Spitze des aktuellen Flughafenchecks der Pilotenvereinigung Cockpit. Das ostdeutsche Frachtdrehkreuz überzeugt unter anderem durch moderne Sicherungssysteme und eine gelebte Sicherheitskultur. Luftfahrt Ost hat sich angesehen, warum die anderen ostdeutschen Verkehrsflughäfen zum Teil schlechter abschneiden, was sie vom Spitzenreiter lernen können und welche Rolle das Stören von GPS-Signalen spielt.

Mit der Bestnote von 1,2 führt der Flughafen Leipzig/Halle den aktuellen Flughafencheck der Vereinigung Cockpit (VC) an. Die Pilotengewerkschaft bewertet darin seit Jahren die Betriebssicherheit deutscher Verkehrsflughäfen aus der Perspektive der Cockpitcrews. Der zugrunde liegende Kriterienkatalog umfasst über 60 Einzelmerkmale. Dieses Jahr wurde die Methodik nochmal deutlich angepasst: Besonders gewichtet werden laut VC nun Maßnahmen zur Vermeidung von sogenannten Runway Incursions. Dabei handelt es um eine gefährliche Situation im Flugbetrieb, wenn ein Flugzeug oder ein Flughafenfahrzeug ohne Freigabe auf eine aktive Start- oder Landebahn rollen.

Jeder Flughafen ist sicher.

Michael Zimmermann | Vereinigung Cockpit

Ziel sei aber nicht, Flughäfen mit schlechten Bewertungen an den Pranger zu stellen, erklärt Michael Zimmermann im Gespräch mit Luftraum Ost. Zimmermann ist stellvertretender Leiter der Arbeitsgruppe Airport & Ground Environment bei der VC und einer der Autoren des Flughafenchecks. „Wir wollen Flughäfen motivieren, sich gemeinsam mit der Deutschen Flugsicherung (DFS) und den Behörden an einen Tisch zu setzen und die Sicherheitsstrukturen weiterzuentwickeln.“ Denn Zimmermann zufolge ist grundsätzlich jeder Flughafen in Deutschland sicher. „Wir zeigen mit unserem Check auf, wo sich Betreiber aus Sicht der Cockpitbesatzungen aber weiterentwickeln können – insbesondere dort, wo Technik vorhanden, aber nicht konsequent genutzt wird.“

Stop Bars im Dauereinsatz: Leipzig setzt Technik flächendeckend ein

Am Flughafen Leipzig/Halle werden die vorhandenen technischen Systeme schon heute konsequent eingesetzt, das geht aus dem VC-Flughafencheck klar hervor. Der vor allem für den Frachtverkehr wichtige Airport hebt sich unter anderem durch den durchgehenden Betrieb von sogenannten Stop Bars ab – roten Leuchtbalken an Rollwegausfahrten zur Startbahn, die das ungewollte Einrollen verhindern. Der Flughafen nutze diese Sicherheitsmaßnahme seit 2017 rund um die Uhr, unabhängig von Sichtbedingungen, erklärt Uwe Schuhart, Pressesprecher der Mitteldeutsche Flughafen AG auf Anfrage von Luftraum Ost: „Die Stop Bars sind einzeln bedienbar und werden mit Induktionsschleifen überwacht.“ Auch eine Overrun-Funktion sei immer aktiv.

Notwendig waren dafür Softwareanpassungen der Befeuerungssteuerung sowie neue Visualisierungssysteme für die Lotsen. „Der Flughafen hat ein System, auf dem kontinuierlich die Funktionalität der Stop Bars und auch anderer, flugsicherheitsrelevanter Befeuerungen angezeigt wird. Damit können wir frühzeitig auf Störungen reagieren“, so Schuhart.

Tokio: Runway Incursion mit Folgen

Wie wichtig Stop Bars sind, zeigt der tragische Unfall am Flughafen Tokio-Haneda im Januar 2024. Dort kam es zu einer Kollision zwischen eines landenden Airbus A350 der Japan Airlines und einer einrollenden De Havilland DHC-8 der japanischen Küstenwache. Beide Maschinen gerieten in Brand. Alle Insassen des Airbus konnten das brennende Flugzeug verlassen. In der kleineren Maschine überlebte nur einer der sechs Insassen. Begünstigt wurde das Unglück mutmaßlich durch eine nicht aktivierte oder nicht funktionierende Stop Bar. Zimmermann zufolge gibt es auch in Deutschland immer wieder Runway Incursions: „Zum Glück laufen die in der Regel glimpflich ab. Aber das gibt es an jedem großen Flughafen in der Regel auch mehr als einmal im Jahr, dass ein Pilot ohne Freigabe auf die Startbahn aufrollt.“

Neben der technischen Ausrüstung an den Flughäfen spielt aber auch der Austausch zwischen Flughafenbetreibern, Cockpitbesatzungen und der Flugsicherung eine wichtige Rolle für ein hohen Sicherheitsniveau an den Airports. Leipzig nutzt dafür etablierte Strukturen: „Das Local Runway Safety Team (LRST) ist die Hauptplattform für den Austausch. Es findet jährlich statt und dort ist auch die VC vertreten“ erklärt Leipzig/Halles Flughafensprecher Schuhart.

Das bestätigt auch VC-Experte Zimmermann und lobt die gute Zusammenarbeit in der LRST: „Da wird ganz offen diskutiert, was die Probleme sind am Flughafen. Es werden Vorfälle wie zum Beispiel Runway Incursions analysiert, Maßnahmen abgeleitet.“ Gerade in Leipzig, Dresden und Erfurt erlebe man eine gute Zusammenarbeit. In Berlin dagegen sei die VC bislang nicht zum LRST eingeladen worden, obwohl mit dem Flughafen ein Austausch bestehe.

Erfurt punktet trotz Zurückhaltung bei Stop Bars

Während Leipzig/Halle schon in den vergangenen Jahren stets gute Noten von der VC erhielt, konnte sich der Flughafen Erfurt-Weimar dieses Jahr über einen großen Sprung nach vorn freuen. Der Airport der Landeshauptstadt Thüringens erreichte die Note 1,5 und landete damit auf einem starken vierten Platz. Vor allem die dynamische Rollwegbefeuerung wurde gewürdigt. Pilot Zimmermann bemängelt lediglich, dass nicht an allen Rollwegen zur Startbahn sogenannte Runway Guard Lights angebracht seien, sondern nur an den Hauptaufrollwegen an den Bahnenden. „Die sind nochmal da, um den Piloten zu warnen, dass er jetzt gleich auf eine aktive Start- und Landebahn aufrollt“ erklärt Zimmermann.

Der Regionalflughafen hat der Pilotengewerkschaft zufolge außerdem die Stop Bars nicht durchgehend im Betrieb, so wie das beispielsweise in Leipzig/Halle der Fall ist. Das ist jedoch eine bewusste Entscheidung des Flughafens gewesen, teilte Airportsprecherin Alice Koch Luftraum Ost auf Nachfrage mit: „Eine Daueraktivierung von Stop Bars ist nach einer Risikoabschätzung in Zusammenarbeit mit der zuständigen Landesluftfahrtbehörde aufgrund des übersichtlichen Layouts des Flughafens nicht notwendig. Der Flughafen verfügt über nur eine Start- und Landebahn und es existieren keine kreuzenden Taxiways.“

Nichtsdestotrotz freue man sich auch am Erfurter Airport über das gute Abschneiden im Flughafencheck. So unterstütze der jährliche Check der VC die Bemühungen des Flughafens, die Sicherheitsstandards weiter zu verbessern. Denn perspektivisch rechne man in den kommenden Jahren mit mehr Privat- und Geschäftsflugzeugen, erklärt Koch. Man prüfe daher auch die Einführung eines virtuellen Überwachungssystems im Rahmen eines geplanten Hangarneubaus.

Heringsdorf und die GPS-Frage

Weniger positiv fällt das Urteil der VC für den Flughafen Heringsdorf auf Usedom aus. Mit der Note 3,1 landet der Flughafen im unteren Bereich des Rankings und ist das Schlusslicht der ostdeutschen Airports. Der Hauptkritikpunkt: Es gibt keine satellitenunabhängige Navigationshilfe mehr – das frühere ILS wurde abgeschaltet, der NDB-Anflug ebenfalls aufgegeben. Heringsdorf setzt ausschließlich auf LPV-Anflüge (Localizer Performance with Vertical Guidance), ein GPS-basiertes Präzisionsverfahren.

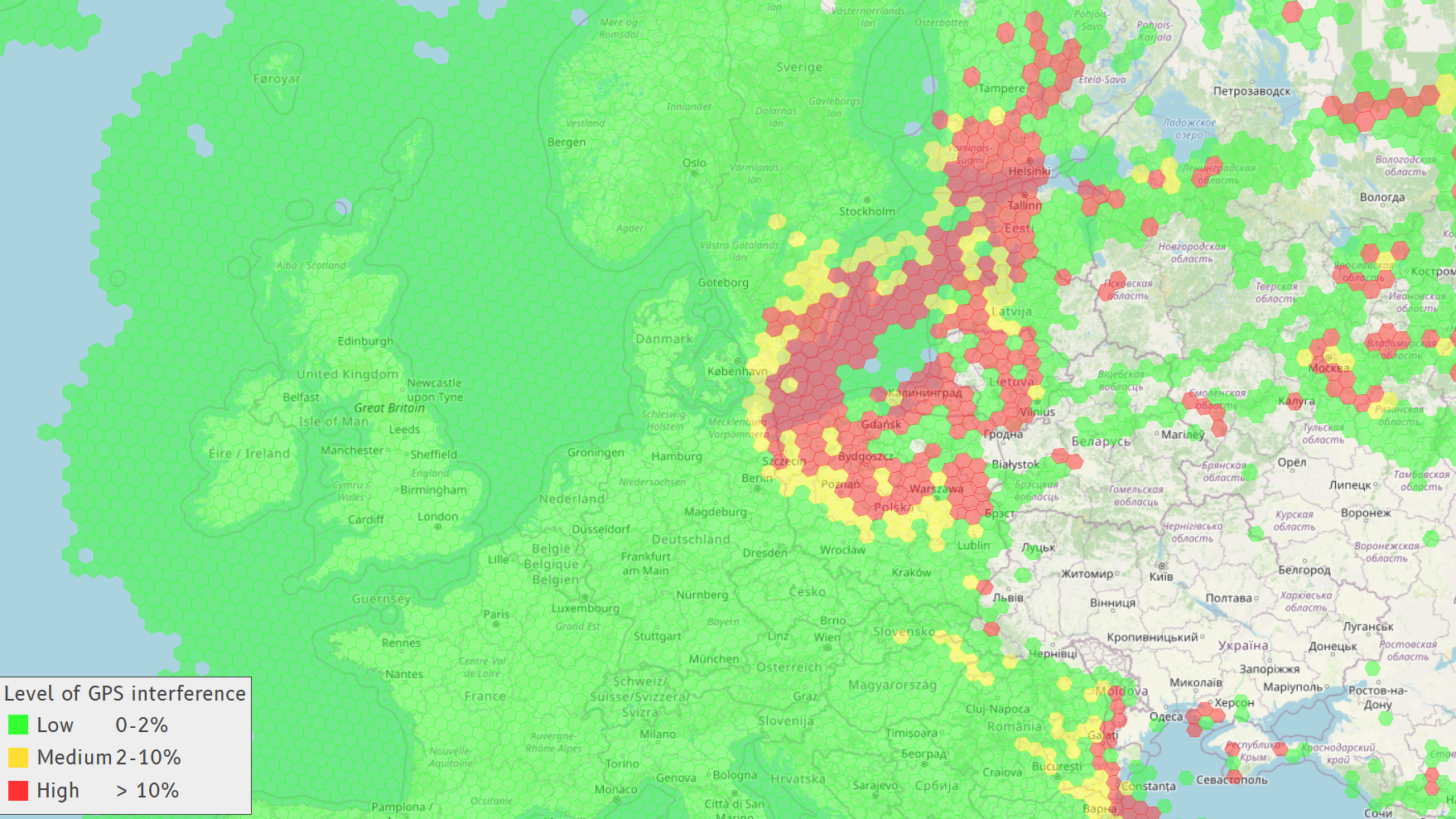

VC-Experte Michael Zimmermann verweist in diesem Zusammenhang auf die zunehmende Problematik von GPS-Störungen in Europa. Vor allem im Umfeld militärischer Aktivitäten – etwa in Nordosteuropa – sei GPS-Jamming zu einem Sicherheitsfaktor geworden. „Wir hören immer häufiger von Crews, dass ihr GPS auch weit entfernt vom eigentlichen Störgebiet noch beeinträchtigt war. Wenn dann am Ziel nur ein GPS-gestütztes Verfahren verfügbar ist, wird es schwierig.“ Zimmermann empfiehlt daher grundsätzlich, ein alternatives System bereitzuhalten: „Wenn es eine Möglichkeit gibt, eine satellitenunabhängige Navigation zu erhalten oder etwas anderes als LPV bereitzustellen – dann sollte man das tun.“

Das sei im Fall von Heringsdorf aber nicht möglich gewesen, erklärt der vor Ort zuständige Fluglotse Hannes Radicke Luftraum Ost: „Das ILS war veraltet, eine Erneuerung als kleiner Regionalflughafen schlicht unrentabel. Ein Parallelbetrieb von boden- und sattelitengestützten Anflügen wurde uns durch die DFS untersagt.“ Man habe sich daher bewusst für ein beidseitig verfügbares LPV-Verfahren entschieden, das auch grundsätzlich zuverlässiger sei als frühere Anflugarten.

Was sind die Unterschieden zwischen ILS, LPV und NDB?

Zur Einordnung: Während ein ILS (Instrument Landing System) bodengestützt ist und unabhängig vom Satellitensignal arbeitet, ist ein LPV-Anflug (Localizer Performance with Vertical Guidance) ein GPS-basiertes Verfahren mit vergleichbarer Präzision. NDB (Non-Directional Beacon) hingegen ist ein älteres Funknavigationssystem, das oft noch als Rückfallebene dient, jedoch keine vertikale Führung bietet.

In dem Umstieg von älteren Navigationssystemen wie ILS und NDB auf moderne GPS-basierte Verfahren sieht Radicke daher auch mehr Gewinn als Verlust – vor allem bei schlechtem Wetter. Der Fluglotse berichtet, dass bei niedriger Wolkendecke und ungünstigen Windrichtungen ankommende Maschinen früher manchmal auf andere Airports ausweichen mussten, weil mit dem alten System kein sicherer Anflug möglich war. Mit dem neuen Verfahren seien die Landung hingegen machbar.

Radicke räumt aber ein, dass es auch auf Usedom bereits vereinzelt Schwierigkeiten mit dem GPS gab: „Wir hatten im Jahr 2024 zwei Vorfälle, bei denen das GPS-Signal unzuverlässig war. Nach dem Fehlanflug folgte ein erneuter Anflug, bei dem das Signal dann wieder zuverlässig war.“ Ergänzend habe der Flughafen neue Anflugbefeuerung, Sequenced Flashlights und auch Stop Bars installiert.

Zwischen Anspruch und Realität: Was der VC-Check leisten will und leisten kann

Der Flughafencheck der VC ist kein amtliches Prüfverfahren, aber ein praxisnahes Bewertungsinstrument aus Sicht der fliegenden Besatzungen. Vor allem für Menschen, die mit Luftfahrt sonst wenig zu tun haben, kann der Check eine Orientierung und eine Einordnung bieten. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Denn gerade am Beispiel Heringsdorf wird deutlich, wie sehr kleinere Flughäfen bei der Erneuerung ihrer Infrastruktur zwischen betriebswirtschaftlichen Grenzen und flugbetrieblichen Anforderungen abwägen müssen.

Michael Zimmermann von der Vereinigung Cockpit betont deshalb auch, dass der Flughafencheck kein abschließendes Urteil ist. „Wenn unsere Empfehlungen alle umgesetzt werden, liefert das natürlich einen guten Beitrag zur Sicherheit. Aber es ist nicht der alleinige Grund für einen sicheren oder unsicheren Airport.“

Ziel sei es, Flughäfen gezielt auf Entwicklungspotenziale hinzuweisen – unabhängig von ihrer Größe oder bisherigen Ausstattung. „Wir wissen, dass nicht jeder Flughafen alles umsetzen kann. Das ist auch eine finanzielle Frage“ ist sich Zimmermann bewusst. Der Fokus liege daher auch bei den künftigen Flughafenchecks auf konkreten Verbesserungsmöglichkeiten, nicht auf pauschaler Kritik.